Le Valais, un laboratoire idéal pour étudier le changement climatique

Auteur: Jan Overney

Source: EPFL

Plongée dans la crise climatique avec Jérôme Chappellaz, scientifique de l’environnement et directeur académique d’ALPOLE à l’EPFL.

Pour faire face au réchauffement de la planète, la politique, l’industrie et le monde académique devront développer de nouveaux modes de collaboration innovants. C’est ce que pense Jérôme Chappellaz, responsable de la chaire Ferring Pharmaceuticals Margaretha Kamprad en sciences de l’environnement à l’EPFL. Le directeur académique d’ALPOLE (le centre de recherche alpine et polaire de l’EPFL à Sion), considère le canton du Valais comme un laboratoire idéal pour étudier les impacts de la diminution des glaciers alpins et les solutions pour y remédier. Nous l’avons rencontré pour partager ses préoccupations et ses espoirs pour l’avenir, en Suisse et dans le monde.

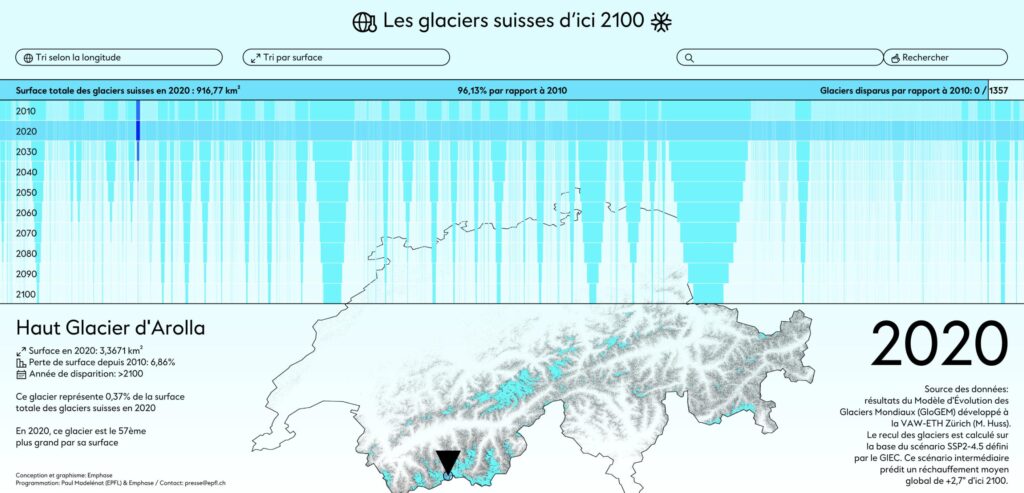

Jérôme Chappellaz, y aura-t-il encore de la glace en Suisse en 2100 ?

Cela dépend de la quantité de gaz à effet de serre que nous émettrons dans l’atmosphère. Si nous stabilisons nos émissions et limitons le réchauffement à l’objectif de 1,5 °C fixé lors de la COP21 à Paris, alors environ la moitié des glaciers de montagne disparaîtront. Si nous continuons à émettre 40 milliards de tonnes de CO₂ par an, de nombreuses chaînes de montagnes, dont les Alpes, ne seront plus couvertes de glace. La période qui s’étend d’aujourd’hui à 2100 est une microtranche d’histoire. Ce que nous émettons aujourd’hui dans l’atmosphère y restera longtemps. Le système climatique a une inertie considérable : les glaciers du Groenland et de l’Antarctique ne sont pas encore en phase avec l’atmosphère actuelle. Ces systèmes sont lents et peuvent mettre des décennies, des siècles, voire des millénaires à réagir.

Quel serait l’impact concret d’une Suisse sans neige ni glace ?

L’impact le plus évident est symbolique. Les Suisses sont habitués aux paysages alpins couverts de neige et de glace. Or les vallées sans glaciers deviendront largement dominantes. De manière plus pratique, nos réserves d’eau glaciaire hivernale ne seront plus disponibles pour alimenter les activités humaines telles que l’agriculture au printemps et en été.

Ne pourrions-nous pas construire davantage de barrages ?

Oui, mais il se peut que nous ayons déjà atteint une limite en termes de vallées appropriées. De plus, le changement climatique n’affecte pas seulement la cryosphère : il modifie également le régime des précipitations. En Suisse occidentale, nous devrions assister à une diminution des précipitations estivales, une augmentation des événements pluvieux extrêmes et des sécheresses plus longues et plus intenses.

Diriez-vous qu’il est trop tard pour inverser la tendance ?

2023 pourrait être la première année où les températures moyennes mondiales dépassent de 1,5 °C les niveaux préindustriels. Certes, il ne s’agit que d’une seule année. Mais l’objectif est fixé pour 2100 ! Sachant que les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre ne vont pas en diminuant. Même pendant le COVID, les émissions mondiales de CO₂ n’ont diminué que de 5%, malgré de graves ralentissements économiques et des limitations des déplacements. Voilà qui remet les choses en perspective.

Il est donc difficile d’être optimiste.

Selon la métaphore du Titanic, où les passagers sont les citoyens, nous, scientifiques, sommes les vigies qui remarquent l’iceberg. Tant que les capitaines — nos gouvernements et les acteurs économiques fortunés — continueront à débattre pour savoir qui est le plus puissant et quelle musique doit être jouée dans la salle de bal, il n’y a aucune raison pour que nous ne heurtions pas l’iceberg.

Comment pouvons-nous être sûrs que l’humain est responsable du réchauffement observé ?

La science qui sous-tend l’effet de serre est bien connue. Le premier à avoir anticipé son existence, en 1824, était le célèbre mathématicien français Joseph Fourier. En 1861, l’Irlandais John Tyndall a mesuré l’absorption de l’énergie infrarouge par la vapeur d’eau et le gaz carbonique. Puis, en 1896, le Suédois Svante Arrhenius a calculé l’évolution de la température de surface. Il a été le premier à montrer que si l’on doublait la quantité de CO₂ dans l’atmosphère, la température moyenne de la terre augmenterait de 3 degrés.

Cette relation est toujours valable aujourd’hui.

Oui, mais cela ne veut pas dire que nous savons tout. Par exemple, comment l’excès de chaleur qui reste sur Terre est-il transformé, et à quelle vitesse ? Les glaciers de l’Antarctique et du Groenland perdent de plus en plus de masse, mais nous ne savons pas encore dans quelle mesure ni quand des points de rupture pourraient être atteints. Si les langues glaciaires flottantes se rompent, nous pourrions assister à une augmentation importante du niveau de la mer. Ces processus sont en cours, dans les glaciers antarctiques de Pine Island et celui qu’on appelle « le glacier de l’Apocalypse », le glacier de Thwaites. Il a un potentiel de faire monter le niveau des mers de 15 mètres.

Que répondez-vous à ceux qui affirment que le climat a toujours changé ?

C’est un faux débat. La question est : à quelle vitesse et avec quelle amplitude ce réchauffement se produit-il ? Et quelle est la capacité de l’humanité à s’adapter à ces changements ? Au cours de ce siècle, la température pourrait changer de 5 °C. Débuté il y a 20’000 ans, le dernier grand réchauffement naturel d’une telle amplitude a mis 10’000 ans à se produire. À l’époque, nous vivions en petites tribus mobiles qui pouvaient se déplacer vers de meilleurs environnements. Aujourd’hui, où pouvons-nous aller ?

Au cours de vos expéditions, vous avez observé des transformations majeures aux pôles. Pouvez-vous nous donner des exemples ?

En Antarctique, le plus grand changement a été la chaleur. La station antarctique française située à -67 degrés de latitude sud a connu des pluies en 2014, 2017 et l’année dernière. Et lorsqu’il pleut sur les poussins de manchots, dont la fourrure n’est pas imperméable, ils meurent de froid. À la station polaire franco-allemande du Svalbard, les chercheurs avaient l’habitude de traverser le fjord en skidoo en hiver. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, car le fjord ne gèle plus. Les espèces de poissons de l’Atlantique Nord rentrent en compétition avec celles de l’Arctique. Cela a également un impact sur les populations humaines indigènes.

Quelles sont les solutions possibles ?

Réduire les émissions de gaz à effet de serre ! La géo-ingénierie pourrait aussi apporter des solutions en réduisant directement les niveaux de CO₂ dans l’atmosphère. Mais à l’EPFL comme ailleurs, on en est vraiment au stade du test de laboratoire. Et même lorsqu’il y a une percée scientifique, il faut des décennies pour mettre à l’échelle les solutions pour un déploiement dans le monde réel. Jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé de solution miracle.

Les preuves sont accablantes, et pourtant les sondages suggèrent que le climatoscepticisme est en hausse. Pourquoi ?

À mon avis, cela revient à notre réflexe naturel de déni. Lorsqu’on se sent impuissant, on se convainc que le problème n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît. C’est un instinct de survie. Il serait intéressant que des chercheurs en sciences sociales nous donnent les clés de ce qui s’est passé au cours des quatre dernières décennies, depuis la publication du premier rapport du GIEC en 1990. Ce premier rapport indiquait qu’il était « probable » que l’activité humaine soit à l’origine du réchauffement climatique. Aujourd’hui, il est « certain ». Des sceptiques, y compris de grands groupes industriels, se sont appuyés sur les premières conclusions pour soutenir que la science n’est pas encore établie. Cela jette le doute sur les résultats scientifiques.

Quelle serait une façon saine de gérer la situation ?

La plupart des gens comprennent la situation, mais se sentent impuissants. Ils comprennent que se retirer dans une grotte et vivre en ermites ne changerait rien. Alors, faut-il terminer la vodka et danser notre dernière danse ? Bien sûr que non. Nous avons une responsabilité intergénérationnelle. Comment les descendants jugeront-ils les actions de leurs parents et grands-parents ?

Vous êtes le directeur académique d’ALPOLE, le centre de recherche alpine et polaire de l’EPFL. Quel rôle le centre doit-il jouer ?

L’expertise d’ALPOLE couvre les phénomènes alpins de haute altitude jusqu’aux régions polaires, comportant des aspects physiques, chimiques et biologiques. Cette richesse nous permet de jeter des ponts entre les unités concernées. De plus, en Valais, nous disposons d’un terrain de jeu expérimental idéal.

Le défi consiste à motiver les chercheurs en sciences fondamentales à contribuer à des solutions pratiques. Nous devons créer une sorte de laboratoire local pour tester des idées bénéfiques pour la communauté locale avec des entreprises, des producteurs d’énergie et des politiciens. Je sens en Valais un désir d’évoluer au-delà du ski, du tourisme et du vin pour devenir un fer de lance de l’innovation scientifique pour s’adapter au changement climatique.

En supposant que nous parvenions à trouver un moyen de gérer les défis qui nous attendent, où voyez-vous les germes de cette solution aujourd’hui ?

On en voit dans nos universités. Les étudiants disent clairement qu’ils ne veulent pas seulement être d’excellents ingénieurs doués en mathématiques et en robotique, mais qu’ils cherchent aussi à donner un sens à leur vie professionnelle en s’appuyant sur les défis planétaires. Pour eux, les entreprises qui gagnent des millions tout en ayant un impact négatif sur l’eau, les ressources naturelles et la paix sociale ne sont plus acceptables. C’est là que des écoles comme l’EPFL doivent prendre les choses en main. Nous marchons sur une corde raide. Si nous formons des ingénieurs pour développer les technologies du futur, nous devons aussi cultiver la responsabilité chez nos futurs scientifiques. Les deux ne sont pas incompatibles.

durabilité

future

science

sustainability

Das könnte Sie auch interessieren

Una carriera per le donne fra cantieri e politica

13. décembre 2023