Vier Fragen an Christian Franck, ETH

Für viele aktuelle Themen wie die Digitalisierung, autonomes Fahren oder die Energiewende braucht es auch zukünftig Elektroingenieurinnen und -ingenieure. Christian Franck ist Delegierter für Kommunikation am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-ITET) und ist damit auch für die Koordination von Nachwuchsförderungsmassnahmen am Departement zuständig.

1. Wie ist die Nachwuchsförderung an der ETH organisiert?

Die Nachwuchsförderung ist über die verschiedenen Ebenen der ETH verteilt. Sowohl die zentrale Organisation der ETH als auch die Departemente und deren Institute und Professoren organisieren Projekte. Oft sind es Initiativen einzelner Stellen, und die Organisation läuft deshalb über die Kommunikations-abteilungen der Departemente. So haben wir auch hier am D-ITET ein sehr motiviertes Kommunikationsteam, das sich sehr für die Gewinnung von neuen Studierenden einsetzt.

2. Welche Projekte gibt es konkret?

Die Student Services der ETH Zürich informieren über das gesamte Angebot an Studiengängen und koordinieren die Roadshow «ETH unterwegs» für die Gymnasien. Die Departemente wiederum organisieren Studienwochen, Schnuppertage, Schulbesuche im Rahmen der Technikwochen und die Präsentation der Studiengänge an den alljährlich durchgeführten Studieninformationstagen. Anlässe wie die Studienwochen oder der Treffpunkt Science City, der im Frühling und im Herbst jeweils 10 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene anlockt, werden von den Instituten mit spannenden Projekten aus der Forschung versorgt. Das Interesse ist so gross, dass die Workshops oft innert kürzester Zeit ausgebucht sind. Noch grösser ist die Wissenschaftsmesse Scientifica, die alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich stattfindet, dieses Jahr im August zum Thema «Science Fiction – Science Facts».

«Elektrotechnik ist die Schlüsseltechnologie

in den allermeisten Boombereichen.»

3. Wie entwickelt sich die Zahl der Studienanfänger? Bewährt sich die Nachwuchsförderung?

Das ist natürlich schwer zu sagen, aber generell ist in den letzten Jahren das Interesse an den Ingenieurwissenschaften gestiegen. Vor zehn Jahren gab es eine Welle bei den Maschinenbauingenieuren, deren Studierendenzahlen seitdem stark angestiegen sind. In den letzten Jahren hat auch die Zahl der Anfänger in der Informatik deutlich zugenommen. Auch bei uns in der Elektrotechnik steigen die Zahlen, aber nicht ganz so stark.

4. Woran liegt das?

Ich denke, dass viele mit den Begriffen Elektrotechnik und Informationstechnologie nichts Konkretes verbinden können. Dabei ist die Elektrotechnik die Schlüsseltechnologie in den allermeisten Boombereichen: von der Digitalisierung und Industrie 4.0 über die Energiewende und autonomes Fahren bis zu Machine Learning und personalisierter Medizin. Wir am Departement forschen zu diesen Themen und lassen die Inhalte direkt in die Vorlesungen einfliessen. Um dies breiter bekannt zu machen, kommunizieren wir jetzt verstärkt auch über diese Key Topics und laden Schulklassen dazu ein, bei uns Neues aus der Forschung zu diesen Bereichen kennenzulernen und zu erleben.

Powerfrau mit Organisationstalent

Rahel Macina Jost arbeitet als Gesamtprojektleiterin bei SBB Infrastruktur. Ihr Interesse an der Mathematik führte sie zum Bauingenieurwesen: «Ich fand das Fach immer spannend, obwohl ich nicht herausragend gut darin war. Ich habe mir sogar überlegt, Mathematik zu studieren, nur wusste ich nie genau, was ich damit erschaffen könnte. Und genau das war mir wichtig: etwas erschaffen zu können.»

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium an der ETH war Rahel Macina Jost zuerst zwei Jahre in einem Ingenieurbüro für Hochbau tätig, anschliessend übernahm sie eine Stelle als Unterrichtsassistentin im Studiengang Architektur an der ETH: «Auch für Architekten ist es wichtig, dass sie gewisse Kenntnisse vom Bauingenieurwesen haben. Obwohl in der Architektur mehr das Gestalterische im Fokus steht, sind mathematisch-technische Fragestellungen beim Bauen zentral.»

2006 wechselte Rahel Macina Jost zu den SBB und arbeitete am Projekt «Durchmesserlinie». Nach einem kurzen Unterbruch, der sie zum Tiefbauamt des Kantons Zürich führte, ist sie heute wieder bei den SBB tätig.

Ihren Job macht sie mit viel Engagement und Enthusiasmus. Von Meeting zu Meeting mit dem Laptop unterwegs, schätzt sie vor allem den Gesamtüberblick, den sie in ihrer Position hat: «Ich habe mich nie als Spezialistin gesehen, ich habe gerne den breiten Überblick. Die Komplexität der Projekte gefällt mir, die Möglichkeit, alles zu koordinieren und zu organisieren, ist spannend. Meine Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich.»

Organisation ist auch wichtig, wenn man Familienleben und Arbeit in Einklang bringen will. Rahel Macina Jost ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet in einem 60%-Pensum. Ist das so einfach? «Es braucht schon eine gewisse Organisation, sonst ist das nicht möglich. Wichtig ist auch, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber an einem Strang ziehen, es braucht ein Engagement von beiden Seiten. Bei den SBB ist das zum Glück der Fall.» Auch sonst ist Rahel Macina Jost mit ihrer Stelle zufrieden: «Ich mag die Führungs- und Vertrauenskultur bei den SBB. Es ist ein Unternehmen mit einer grossen Präsenz in der Öffentlichkeit, und es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, in denen man arbeiten kann.»

«Ich glaube, das Berufsbild muss bekannter gemacht werden, viele wissen gar nicht, was ein Ingenieur, eine Ingenieurin tut.»

Die Baubranche ist männerdominiert, Rahel Macina Jost eine der wenigen Frauen im Ingenieurberuf. Was könnte man tun, damit sich mehr Frauen für diesen Beruf interessieren? «Ich glaube, das Berufsbild muss bekannter gemacht werden, viele wissen gar nicht, was ein Ingenieur, eine Ingenieurin tut. Interesse kann man nicht erzwingen, aber man kann informieren und auch Mut machen, ein solches Fach zu studieren.»

Rahel Macina Jost ist immer auf Trab. Auch privat. Wenn sie ihre Freizeit nicht gerade mit der Familie verbringt, dann steht Sport auf dem Programm: «Schwimmen, Yoga, Velofahren und im Winter zusätzlich Skifahren.» Eine richtige Powerfrau eben.

Text: Myriam Hofmann

Foto: Franziska Martin Fotografie

Warum investiert Swisscom in die strategische Personalplanung?

Die vernetzte Welt ist heute Realität, daraus entstehen immer schneller neue Geschäftsmöglichkeiten, die zu neuen Konkurrenzsituationen und umkämpften Märkten führen. Als grösstes Telekommunikationsunternehmen der Schweiz agiert Swisscom in diesem Umfeld und ist gleichermassen Treiberin und Getriebene der Digitalisierung. Produkte bestehen zu immer grösseren Teilen aus Software. So werden längerfristig ganz viele Unternehmen de facto zu Software-Unternehmen, die alle die gleichen Fachkräfte suchen. Hinzu kommt die demografische Entwicklung, die sich durch bevorstehende Pensionierungswellen (die Babyboomer gehen in Pension!) manifestiert und die durch junge Arbeitskräfte derzeit noch nicht kompensiert werden kann. Es zeichnet sich in naher Zukunft ein Fachkräftemangel ab, dem viele Unternehmen noch nicht genügend Beachtung schenken.

Andri Rüesch, Co-Chapter-Head Future Workforce Management bei Swisscom

Um sich heute aber bereits für morgen ausrichten zu können, muss ein Unternehmen seinen Personalkörper vorausschauend entwickeln und planen. Es braucht eine Einschätzung, zu welchem Zeitpunkt welche Fachkräfte fehlen werden, und eine Strategie, wie diese Lücken geschlossen werden können. Hierfür bietet sich eine strategische Personalplanung an, die bei Swisscom heute in Teilbereichen zwar schon gut etabliert, jedoch noch nicht im ganzen Unternehmen eingeführt ist. Um das volle Potenzial dieses steuernden Instruments entfalten zu können, braucht es aber, gerade bei einem grossen Konzern wie Swisscom, einen unternehmensweiten Fokus. Einer-seits, um sicherzustellen, dass man in der Zukunft über das passende Personal und die erforderlichen Skills verfügt, und andererseits, um zu unterbinden, dass knappe Mittel am falschen Ort investiert werden. Nur so kann verhindert werden, dass aus kurzfristigen Überlegungen Jobs in einem Bereich des Unternehmens aufgelöst werden, welche kurz darauf in anderen Bereichen wiederaufgebaut werden müssen. In beiden Fällen entstehen unnötige Kosten und insbesondere auch Enttäuschungen bei Mitarbeitenden.

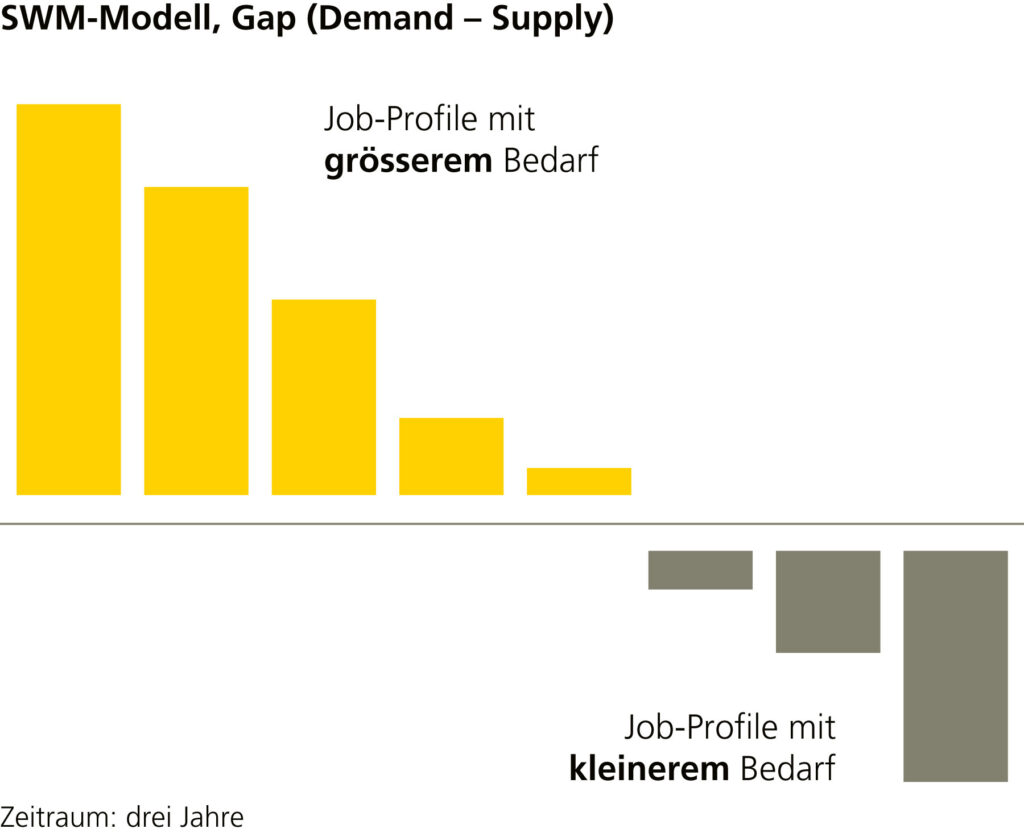

Das von Swisscom entwickelte Modell Strategic Workforce Management (SWM) zeigt den Forecast der Workforce-Entwicklung über die nächsten drei Jahre auf. Natürlich muss mit Annahmen und auch mit Vereinfachungen gearbeitet werden, in der Tendenz liefert das Modell aber Ergebnisse, die dem agilen «Safe-enough-to-try»-Ansatz genügen.

Das Modell ist aus folgenden Bestandteilen aufgebaut: Die Ausgangsbasis bildet der aktuelle Mitarbeiterbestand – in geeigneter Art und Weise verdichtet dargestellt, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können. In einem ersten Schritt werden die anstehenden Pensionierungen und die durchschnittliche natürliche Fluktua-tion herausgerechnet. Als Ergebnis liegt der Netto-Personalbestand vor, unter der Annahme, dass keine Stelle nachbesetzt wird. Bei Swisscom zeigt dieses Bild, dass wir über die nächsten acht Jahre nahezu die Hälfte der Belegschaft verlieren werden.

«Im Sinn einer partnerschaftlichen Entwicklung ist es zudem wünschenswert, dass die Erkenntnisse des Strategic Workforce Management auch mit den Mitarbeitenden geteilt werden.»

Im nächsten Schritt kommen die Veränderungstreiber (change drivers) ins Spiel, die aus dem Markt und dem Umfeld auf den Personalkörper der Swisscom einwirken. Zum Beispiel die Auswirkungen der Digitalisierung und der Automatisierung auf die Arbeitswelt. In Form einer qualifizierten Schätzung des Business und der Strategieabteilung (educated guess) legen wir für jede Job-Familie fest, ob wir damit rechnen, dass wir in den nächsten drei Jahren mehr oder weniger Jobs in diesem Bereich brauchen (demand change), und ob das Risiko besteht, dass unsere Mitarbeitenden in drei Jahren nicht mehr über die notwendigen Skills verfügen, um den veränderten Herausforderungen der nahen Zukunft gewachsen zu sein (supply change, skill shift). Alle diese Annahmen modellieren wir, stark vereinfacht, unter Anwendung eines «T-Shirt Sizing» (XS – S – M – L – XL) mit hinterlegten Faktoren.

Als Resultate liegen ein prognostizierter Supply (Wie viele Mitarbeitende stehen uns zur Verfügung?) und ein prognostizierter Demand (Wie viele Mitarbeitende brauchen wir?) vor. Die Differenz dieser zwei Grössen zeigt uns den Gap auf und bildet eine sogenannte Heatmap der Job -Profile. Wir sehen also, in welchen Jobs wir mit Unterkapazitäten (vgl. Grafik gelbe Profile) und in welchen Jobs wir mit Überkapazitäten rechnen müssen (graue Profile). Dabei gilt es zu beachten, dass beide Arten von Gaps problematisch und mit geeigneten Massnahmen gezielt anzugehen sind.

Dazu steht uns die ganze Palette an HR-Instrumenten zur Verfügung: Aus- und Weiterbildung, Talentförderung, Rekrutierung beziehungsweise Sourcing, Personalentwicklung usw. werden gezielt dafür eingesetzt, die Lücken in den gelben Profilen zu schliessen und das Überangebot an grauen Profilen aufzulösen. Darüber hinaus kann diese Einschätzung auch für die smarte Realisation von Kostenzielen genutzt werden: Natürliche Abgänge (Pensionierungen und Fluktuation) werden durch ein stringentes Vakanzen-management dergestalt genutzt, dass nur noch Stellen nachrekrutiert werden, in denen das Modell eine Unterkapazität vorhersagt.

Im Sinn einer partnerschaftlichen Entwicklung ist es zudem wünschenswert, dass die Erkenntnisse des Strategic Workforce Management auch mit den Mitarbeitenden geteilt werden. So erhalten sie frühzeitig eine Einschätzung über die mögliche Entwicklung ihrer Funktion und können sich eigenverantwortlich mit ihrer Arbeitsmarktfähigkeit auseinandersetzen. Dazu stehen jedem Mitarbeitenden fünf Arbeitstage für Aus- und Weiterbildung zu, dies hat Swisscom neu sogar im GAV verankert. Natürlich können in Absprache mit der Führungskraft auch mehr als fünf Entwicklungstage bezogen werden.

Es bleibt die Frage offen, wie genau die Einschätzung unseres SWM-Modells ist. Natürlich kennt niemand die genaue Entwicklung der nächsten drei Jahre, aber es lohnt sich ganz klar, unter Einbezug möglichst vieler zur Verfügung stehender Quellen eine informierte Prognose zu wagen, sie laufend zu validieren und gegebenenfalls anzupassen. Nur so können Mittel und Energie heute zielgerichtet für unsere Arbeitswelt von morgen eingesetzt werden.

Die Begriffe Strategic Workforce Management (SWM) und strategische Personalplanung werden als Synonyme verwendet.

Engagiert, temperamentvoll, Ingenieurin!

Claudia von Scala ist promovierte Chemie-ingenieurin und wurde in São Paulo, Brasilien, geboren. Nach der Matura an der Schweizerschule kam sie für ein ETH-Studium nach Zürich: «Eigentlich wollte ich nur in der Schweiz studieren und dann nach Brasilien zurückkehren, um dort zu arbeiten. Aber das Schicksal wollte es anders: Ich habe meinen Mann kennengelernt und bin geblieben.»

Claudia von Scala ist promovierte Chemie-ingenieurin und wurde in São Paulo, Brasilien, geboren. Nach der Matura an der Schweizerschule kam sie für ein ETH-Studium nach Zürich: «Eigentlich wollte ich nur in der Schweiz studieren und dann nach Brasilien zurückkehren, um dort zu arbeiten. Aber das Schicksal wollte es anders: Ich habe meinen Mann kennengelernt und bin geblieben.»

Ihr Interesse für die Chemie entdeckte sie relativ früh in der Schule: «Ich wollte immer wissen, aus was Stoffe und Materialien gemacht sind.

Mein Chemielehrer am Gymnasium war von der ETH, er motivierte mich, Chemie zu studieren.» Da man damals mit Chemie in Brasilien nicht wirklich grosse Berufschancen hatte, als Ingenieurin hingegen schon, entschied sich Claudia von Scala für den Fachbereich Chemieingenieurwissenschaften. Nach dem Studium promovierte sie an der ETH Zürich und am Paul Scherrer Institut (PSI) und startete anschliessend im Labor bei Sulzer als Chemieingenieurin – 2017 hatte sie ihr 20-Jahr-Jubiläum. Über die vielen Jahre war sie in den verschiedensten Funktionen tätig und weltweit unterwegs: «Mir gefällt die Internationalität meiner Arbeit.»

Claudia von Scala ist heute «Product Manager Structured Packing» – eine Position, unter der sich der Laie wenig vorstellen kann: «Strukturierte Packungen sind Einbauten», so Claudia von Scala, «die in Destillationskolonnen, zum Beispiel bei Raffinerien, eingesetzt werden, um den Stoffaustausch zwischen unterschiedlichen Phasen (flüssig/Gas bzw. flüssig/flüssig) zu gewährleisten.»

Claudia von Scala ist heute «Product Manager Structured Packing» – eine Position, unter der sich der Laie wenig vorstellen kann: «Strukturierte Packungen sind Einbauten», so Claudia von Scala, «die in Destillationskolonnen, zum Beispiel bei Raffinerien, eingesetzt werden, um den Stoffaustausch zwischen unterschiedlichen Phasen (flüssig/Gas bzw. flüssig/flüssig) zu gewährleisten.»

«Es braucht Leute, die den Überblick haben. Wenn man sich zu sehr auf etwas spezialisiert hat, läuft man Gefahr, einen Tunnelblick zu bekommen.»

An ihrer heutigen Arbeit schätzt sie, dass sie das Gesamte im Blick hat: «Ich koordiniere oft zwischen den verschiedenen Bereichen: Labor, Produktion, Verkauf, Marketing. Es braucht Leute, die den Überblick haben. Wenn man sich zu sehr auf etwas spezialisiert hat, läuft man Gefahr, einen Tunnelblick zu bekommen.» Obwohl sie nicht mehr im Labor arbeitet, besucht sie dieses häufig, um sich mit dem Team auszutauschen. Auch in der Produktion, die Ende 2017 in der Schweiz eingestellt wurde, war sie oft vor Ort: «Wenn man ein Produkt verkaufen will, muss man wissen, wie es hergestellt wird und ob die Kosten gerechtfertigt sind.»

Und privat? Als Mutter von drei Söhnen arbeitet Claudia von Scala Teilzeit. Neben Familie und Beruf engagiert sie sich auch für die Interessen der Frauen in MINT-Berufen. Sie ist Leiterin der SGVCfemmes, der Frauengruppe der Schweizerischen Gesellschaft der Verfahrens- und Chemie-ingenieurInnen, und organisiert regelmässig Informationsanlässe oder Veranstaltungen. Sie ist mit Herzblut dabei: «Ich finde es schade, dass es so wenige (Chemie)Ingenieurinnen gibt! Es wäre schön, wenn sich das in Zukunft ändern würde.»

Zusätzlich absolviert sie momentan den Strathclyde MBA. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Erholung? «Hie und da finde ich Zeit, um mit meiner Familie snowboarden oder segeln zu gehen. Sonst lese und koche ich sehr gerne!»

Text: Myriam Hofmann

Fotos: Franziska Martin Fotografie

L’approche personnalisée rend de nombreux médicaments superflus

Interview avec Marianne Manchester Young, F. Hoffmann-La Roche.

(lh) Depuis plusieurs années, votre recherche porte sur le domaine de la médecine personnalisée. Comment l’expliqueriez-vous à des profanes?

(Marianne Manchester Young) Nous réagissons tous différemment aux médicaments. Autrefois, les médicaments étaient développés pour traiter avec succès le «patient moyen». Mais comme ce «patient moyen» n’existe pas vraiment, nous travaillons sur la possibilité de développer des médicaments sur mesure.

Chez Roche, les deux divisions Pharma et Diagnostics collaborent étroitement dans le domaine de la médecine personnalisée. Pourquoi?

Le diagnostic nous permet de mieux comprendre la maladie et sa mesurabilité. Nous pouvons exploiter ces connaissances dans la pharmacie et observer précisément les effets déclenchés par nos médicaments. Nous souhaitons par exemple savoir ce que sont les biomarqueurs et sur quels patients avec quelles propriétés biologiques nos médicaments fonctionnent le mieux.

«Les patients nous aident volontairement à comprendre

encore davantage les maladies et les effets des médicaments.»

L’application de la médecine personnalisée est encore limitée actuellement. Quels sont les défis?

Le premier relève de la biologie. Nous comprenons déjà très bien comment le «patient moyen» avec une variation génétique donnée métabolise les médicaments. Pour un traitement optimal, nous devons aussi nous pencher intensivement sur la maladie concernée, car toutes les tumeurs ne se ressemblent pas.

Des questions juridiques se posent également: les patients sont-ils à l’aise avec l’analyse de leurs gènes? Que sauront à l’avenir les assurances sur nous et notre patrimoine génétique? Nombreux sont ceux qui, à juste titre, font encore preuve de prudence dans la mise à disposition de leurs données.

Comment maîtriser ce numéro d’équilibriste entre la disponibilité des données et la protection de notre sphère privée?

J’ai moi-même fait décoder mes gènes et suis contente d’avoir obtenu ces informations. Je suis convaincue que cette décision revient à chaque personne. Une obligation à fournir des informations médicales serait à mon avis mal venue. Dans nos études, nous recevons des données génétiques. Les patients nous aident volontairement à comprendre encore davantage les maladies et les effets des médicaments afin de nous permettre d’aider au mieux les futurs patients. Le traitement scrupuleux de ces données est ici primordial.

Nous entendons régulièrement parler de l’augmentation des coûts de la santé. Comment la médecine personnalisée les influence-t-elle?

C’est encore difficile à dire. Pour les groupes de patients, cela concerne actuellement souvent de très petits groupes pour lesquels il faut encore réaliser des études cliniques fastidieuses afin de déterminer le traitement optimal. A long terme, nous pourrons néanmoins faire baisser les coûts grâce au traitement individualisé, puisque l’expérience croissante nous permettra de faire l’économie de nombreuses études et donc de gagner du temps et de l’argent. Si l’approche personnalisée s’impose, de nombreux médicaments deviendront superflus, car le bon traitement fonctionne rapidement.

Qui profitera le plus de la médecine spécialisée dans 10 ans?

Les patients. Ces dernières années, les différents types de cancers nous ont permis d’apprendre beaucoup de choses sur le patrimoine génétique et le choix des médicaments appropriés. Nous voyons à quel point cela profite au patient lorsque le meilleur traitement est choisi personnellement pour lui et qu’il apprend à mieux comprendre sa maladie. Cette approche sera aussi étendue à d’autres maladies, par exemple aux maladies chroniques auto-immunes qui font l’objet de ma recherche.

Marianne Manchester Young est Head Protein, Metabolite and Cell Sciences (PMC) de la division Pharma chez F. Hoffmann-La Roche. La biologiste a obtenu son doctorat à l’Université de Caroline du Nord et a enseigné plusieurs années à l’Université de Californie à San Diego.

Géolocalisation et communication sans fil à travers le monde

(lh) IngFLASH a rencontré Jean-Pierre Wyss, Head of Production & Logistics et co-fondateur de la compagnie u-blox AG à Thalwil. u-blox est spécialisée dans les systèmes GPS et la communication sans fil et développe à cette fin des composants matériels ainsi que des logiciels pour le monde entier.

(IngFLASH) u-blox fête ses 20 ans cette année et vous avez été présent depuis le début. Pourriez-vous nous faire part de l’innovation qui a marqué le début de cette aventure?

(Jean-Pierre Wyss): A cette époque, nous avions conçu le plus petit récepteur GPS au monde dans le cadre de notre doctorat à l’EPF. La miniaturisation de l’électronique était en plein développement à l'époque.Notre récepteur était pratiquement trois fois plus petit que ceux des concurrents. Nous avons alors décidé de fonder notre entreprise.

Désormais, vous avez près de 1000 collaborateurs à travers le monde. Comment ont évolué les exigences envers les innovations au cours de ces années?

Sur notre marché, nous devons être très novateurs. Près des deux tiers de nos collaborateurs travaillent dans la recherche et le développement. Aussi, nous investissons 18% de notre chiffre d’affaires dans ce secteur. Nous ne produisons pas nous-mêmes, mais nous nous occupons de la R&D sur 14 sites dans le monde entier.

«Nous avons fait un grand pas lorsque la miniaturisation n’a plus étés une caractéristique distinctive.»

Nous nous sommes donc concentrés sur la fonctionnalité GPS: les protocoles IP et les puces. L’ensemble de la technologie et le savoir-faire nous appartiennent.

Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos clients et nous veillons aussi avec nos propres équipes de vente à ce que nos produits répondent aux besoins réels du marché. Il y a vingt ans, un excellent produit suffisait pour réussir. Aujourd’hui, l’innovation est plus complexe et requiert une vue d’ensemble sur d’autres éléments tels que les clients et les marchés.

Vous vous impliquez fortement dans l’Internet des objets. Ce thème porteur d’avenir vous oblige-t-il à innover en permanence?

Nous devons mettre sur le marché une nouvelle génération de nos produits tous les 18 à 24 mois et cette évolution rapide nous force à faire preuve d’innovation. Pour notre entreprise, l’Internet des objets n’est pas une nouveauté. Cette technologie est simplement désignée sous un autre nom à présent. Mais naturellement, les technologies de communication numériques actuelles sont souvent étroitement liées aux informations sur le positionnement et elles nous ouvrent de nouvelles opportunités. Notre objectif consiste à proposer à nos clients les principales technologies de communication sans fil à petites et grandes distances. Au-delà des solutions toutes prêtes, nous souhaitons également leur offrir un choix de solutions modulaires.

«Trouver suffisamment de collaborateurs motivés et hautement qualifiés est et demeure un défi majeur.»

u-blox possède une grande force d’innovation. Comment trouvez-vous des collaborateurs qui sont tout aussi innovants et motivés?

Dès le recrutement, nous devons veiller à trouver des candidates et des candidats réactifs qui ont envie de participer activement à notre développement de manière autonome sans recevoir forcément de directives. Pour nous, il est important que nos équipes soient composées à la fois de jeunes diplômées et diplômés des hautes écoles et hautes écoles professionnelles ainsi que d’expertes et experts expérimentés. De plus, nous considérons qu’une équipe internationale est une chance. Trouver suffisamment de collaborateurs motivés et hautement qualifiés est et demeure un défi majeur. C’est pourquoi nous favorisons le recrutement depuis nos différents sites à travers le monde.

Pour finir, que signifie l’innovation pour vous?

L’innovation est d’une part, la capacité de penser «out of the box», d’avoir de bonnes idées et aussi de pouvoir les transmettre. Et d’autre part, de ne jamais perdre de vue les besoins actuels du marché ainsi que leur évolution. La meilleure des innovations est inutile si elle ne répond pas aux besoins des clients.

Photos : U-Blox

Image en vedette : Drone avec le module GNSS NEO-M8P de u-blox incorporé: un positionnement de grande précision pour le marché de masse

Impressum

Redaktion / Rédaction:

Lea Hasler (lh), Nathalie Künzli (nk), Lena Frölich

Korrektorat & Übersetzung / Relecture & traduction

Martin Schellenberg / Supertext AG, Zürich

Gestaltung, Layout / Mise en page, réalisation

Picnic Terminal Visuelle Kommunikation, Zürich

picnic-terminal.ch

Anregungen und kurze Beiträge werden gerne entgegengenommen.

Toutes suggestions et contributions sont les bienvenues.